昆明植物所在短命种子保存技术体系及种子寿命分子机制研究方面取得重要进展

文章来源:种质库 | 发布时间:2025-09-24 | 作者: | 浏览次数: | 【打印】 【关闭】

短命种子(short-lived seeds)是指在适宜的保存条件下,寿命不超过3年的种子。这一类型种子常见于狭义杨柳科、榆科等早春成熟种子及高海拔高湿环境生长植物的种子,约占种子植物种数的15%。探索一套适合保存这些短命种子的技术方法对于种质资源的长期保存尤为重要。

狭义杨柳科有620多种物种,广泛分布于欧亚、北美高海拔及寒带地区,既是重要造林树种,也是江河岸带生态系统的“关键种”。中国科学院昆明植物研究所通过优化种子采集时间、种子清理方法等关键技术点,实现突破,极大延长了杨属和柳属物种种子的保存时间,先后获得4项发明专利。通过与国内其他机构的合作,收集保存杨柳科、柽柳科等458种1249份短命种子,极大提升了种质资源库该类物种的保存能力和效率。

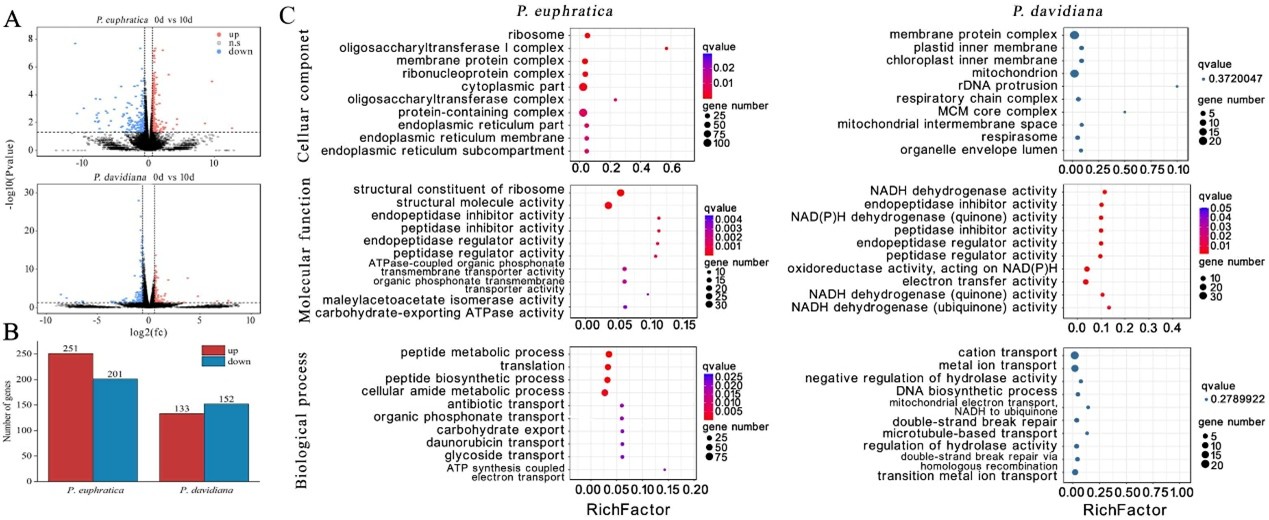

对杨属种子的收集保存研究发现,来自温暖湿润环境的杨属植物种子,较来自寒冷干燥区域的种子寿命更长。为了进一步从分子水平解释种子寿命差异的机制,科研人员在转录组水平比较了长寿命的山杨(Populus davidiana)与较短寿命的胡杨(Populus euphratica)的种子后熟相关基因以及氧化胁迫相关的基因的差异,发现杨属植物的种子寿命与种子后熟相关基因之间存在高度相关性,比如60%的热激蛋白(HSP)和 67% 的胚胎发育晚期丰富蛋白(LEA)基因在山杨种子中的表达量更高,而70%的WRKY转录因子在胡杨种子中的表达量显著更高。对于这两个物种而言,与氧化应激相关的基因可能是导致其在干燥玻璃态下种子寿命差异的最重要因素。

相关研究以Environmental Factors, Developmental Genes and Oxidative Stress Determine Inter-Species Variability in Seed Longevity in Salicaceae为题发表在国际期刊Plants上。

以上研究得到云南省重点基础研究计划(202101BC070003)、国家科技基础资源调查专项(2021FY100200)和中国科学院关键技术人才等项目资助。

文章链接

胡杨(Populus euphratica)和山杨(Populus davidiana)种子老化过程中,差异基因比较及GO富集分析。