蛋白分子进化速率(Protein evolution rates,常用dN/dS表示)在不同生物谱系间广泛变异,其背后的驱动机制一直是进化生物学关注的核心问题。进化速率差异不仅受到自然选择(如正向选择、纯化选择等)的影响,也与突变、遗传漂变、GC偏倚性基因转换(GC biased gene conversion, 简称gBGC)等非选择性机制密切相关。近年来的研究表明,生活史特征(如繁殖方式、体型大小、世代时间等)可能通过有效种群大小(Ne)影响选择效率,进而导致分子进化速率的分异。尽管植物类群中生活史特征存在巨大分异,但生活史特征与分子进化之间的关联机制仍然缺乏充分认识。

近年来,中国科学院昆明植物研究所周伟研究团队(植物性系统功能与演化专题组)以繁育系统高度特化的植物类群为主要研究对象,利用分子生态、群体遗传和基因组学等多学科交叉方法,开展植物繁殖系统演化及其生态和遗传效应研究,在New Phytologist(Zeng et al., 2024; Zhong et al., 2019; Zhou et al., 2017; Zhou et al., 2016)和Molecular Biology and Evolution(Wang et al., 2021)等期刊发表系列创新性成果。近期,该研究团队与山东农大等单位合作,以禾本科(Poaceae)植物为对象,利用该类群高度多样化的生活史特征,尤其是其中两个亲缘关系密切但繁殖策略截然不同的亚科:以有性生殖为主的草本类群早熟禾亚科(Pooideae),以无性克隆为主的木本竹类(Bambusoideae),探讨自然选择、非选择过程(基因突变,遗传漂变和重组)与生活史特征之间复杂的交互作用,探讨蛋白进化速率分异的潜在影响因素。

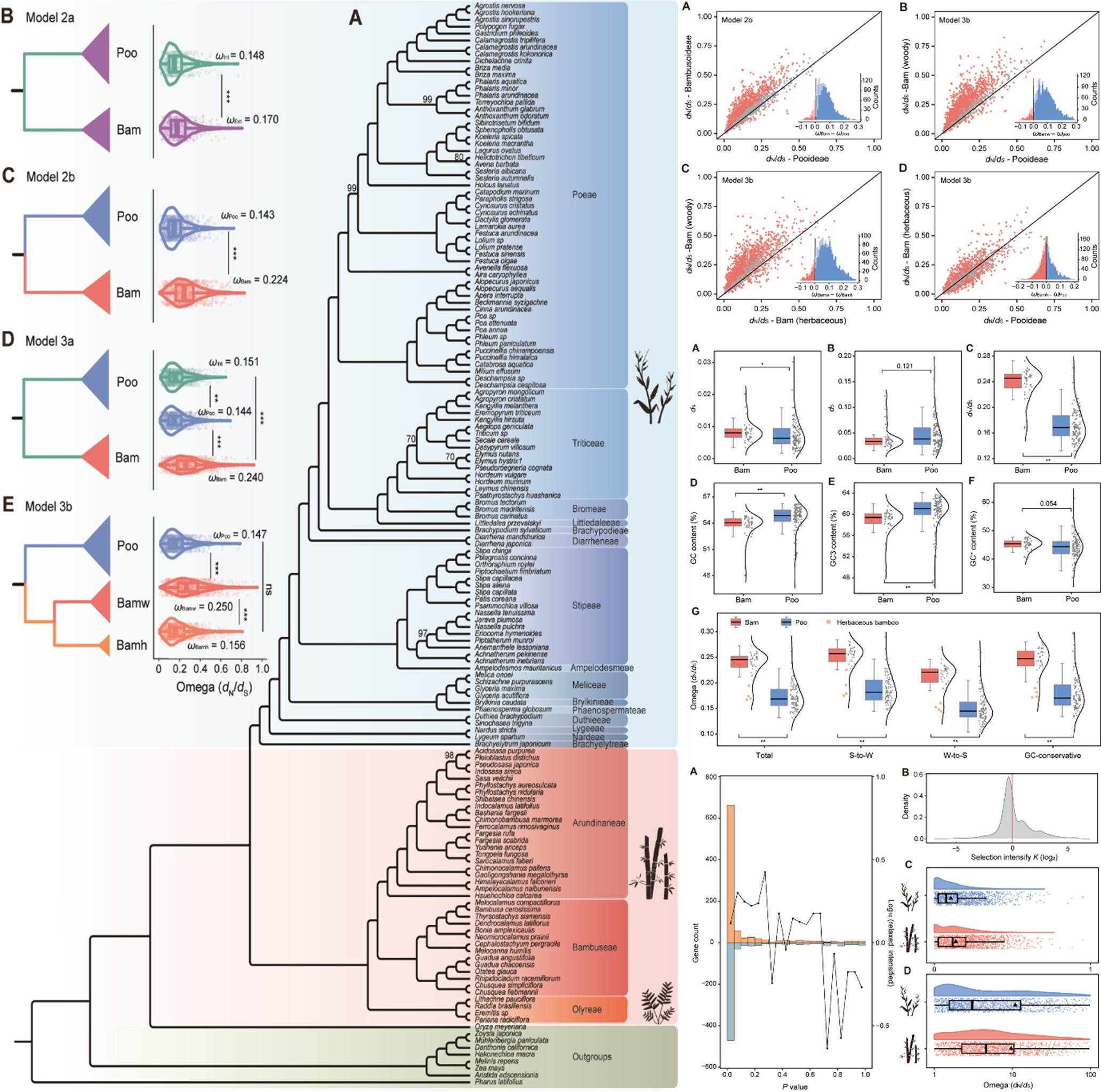

图1 系统发育重建及分子进化速率比较

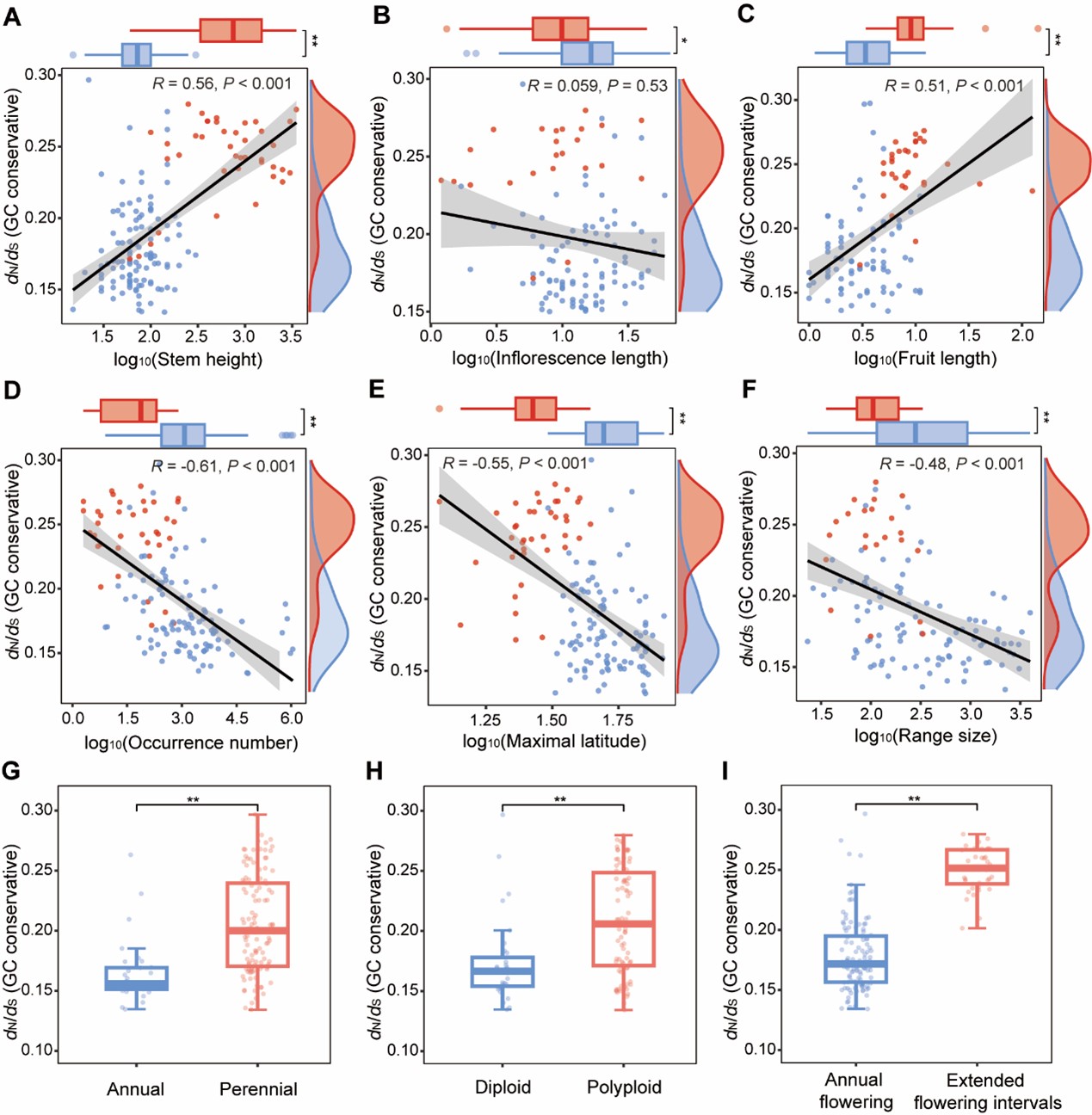

研究发现,木本竹类的蛋白分子进化速率(dN/dS)显著高于有性繁殖的草本竹类和早熟禾,这主要归因于其经历了更为宽松的纯化选择(Relaxed purifying selection)。相比之下,虽然非选择性机制如gBGC在两个亚科中均表现为轻微降低dN/dS的趋势,但其影响程度相近,难以解释所观察到的系统性差异(图1)。研究进一步构建多种回归模型分析发现,繁殖方式相较于其他生活史指标(开花周期,株高等)和有效群体大小代理指标(分布点数量,分布面积等),更能有效解释该类群间的分子进化速率的系统性差异(图2)。

图2 生活史特征与蛋白分子进化速率关系

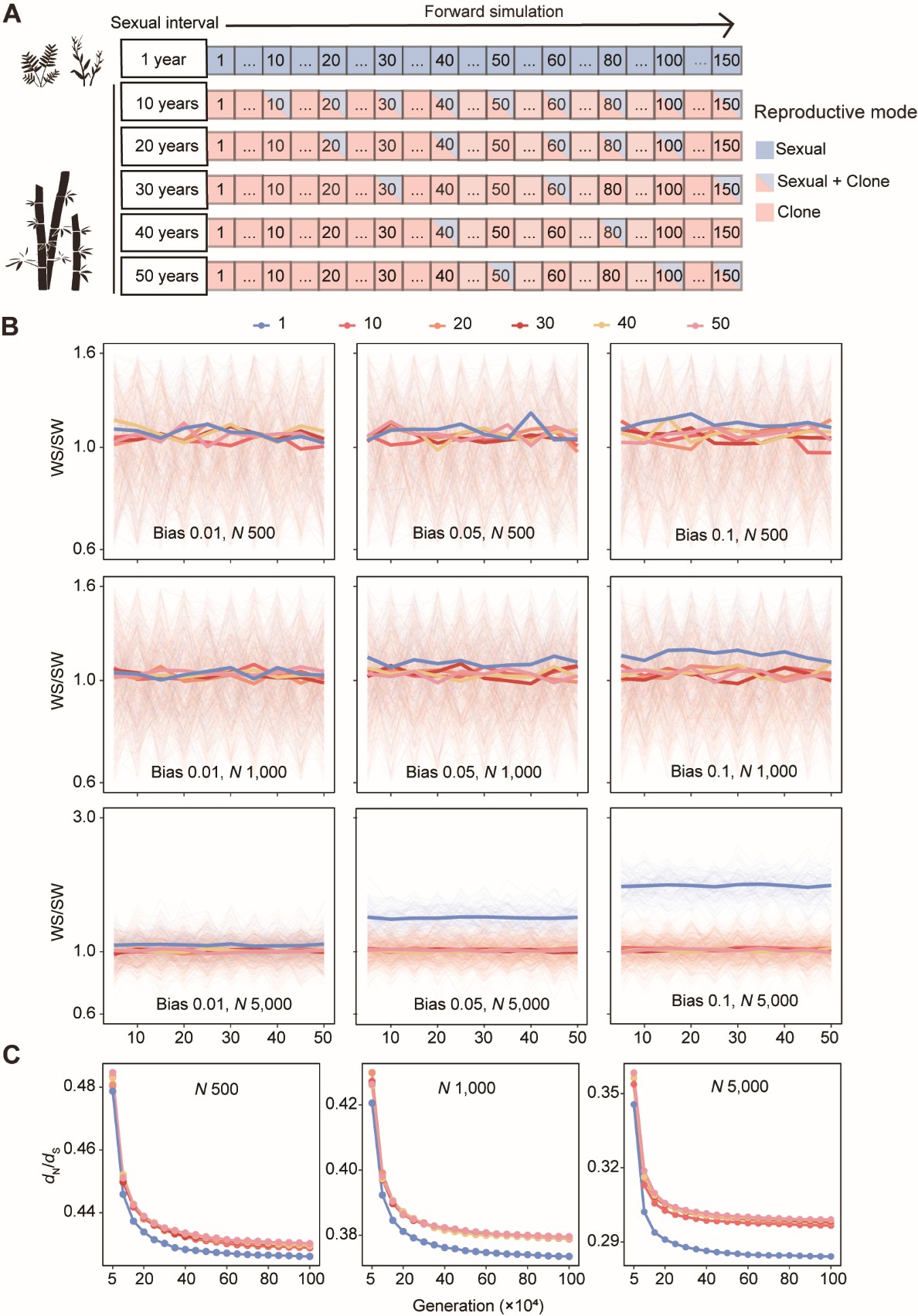

为进一步验证繁殖方式的作用,研究团队结合不同有性生殖间隔周期、种群规模及gBGC修复偏倚强度开展了正向模拟试验(图3)。结果发现,在种群规模较小时,gBGC信号较弱,不同繁殖策略对其影响有限;而当种群规模扩大时,高频有性繁殖显著增强了gBGC效应。此外,在所有种群规模下,周期性有性与无性繁殖结合的混合繁殖策略,其蛋白进化速率dN/dS均高于每年有性生殖。总之,该研究揭示了克隆繁殖与较高分子进化速率之间的紧密联系,强调繁殖策略是驱动禾本科植物分子进化速率差异的关键因素。该研究不仅深化了对植物分子进化机制的深入理解,也有助于揭示复杂环境中不同生活史策略植物的演化命运与适应潜力。

图3 正向分子进化模拟验证无性克隆强度对gBGC与dN/dS的影响

该成果以Clonal longevity and the enigmatic flowering of woody bamboos are associated with rates of protein evolution为题在植物学期刊Journal of Integrative Plant Biology上发表。中国科学院昆明植物研究所王鑫博士研究生为本论文的第一作者,周伟研究员和山东农业大学李德铢教授为本文共同通讯作者,中国科学院昆明植物研究所为第一单位。此外,昆明植物研究所王红研究员和马朋飞研究员,美国宾夕法尼亚州立大学马红教授,山东农业大学刘云龙教授,云南中医药大学孙华英副教授以及博士研究生曾志华等参与了该项研究。本研究工作得到国家自然科学基金(32120103003, 32470394),云南省青年人才项目(YNWR-QNBJ-2019-203),云南省基础研究计划(202201AS070057)等项目的资助。

文章链接